Pentagrama

El pentagrama (del griego: πεντα (penta): cinco, γράμμα (grama)= escritura, dibujo, línea) o pauta musical es el lugar donde se escriben las notas y todoslos demás signos musicales en el sistema de notación musical occidental. Está formado por cinco líneas y cuatro espacios o interlíneas, que se enumeran de abajo hacia arriba. Las líneas son horizontales, rectas y equidistantes.[1

Historia

La pauta musical o pentagrama tal como lo conocemos hoy se originó a partir de la notación musical del canto gregoriano en la Edad Media. Hasta ese momento se utilizaba una serie de signos en conjunción con el texto para representar la altura. Sin embargo, cuando los cantos propiamente dichos fueron escritos se comenzaron a emplear líneas para representar la altura, junto con los signos indicadores de altura por encima del texto. Cuando se empieza a utilizar la pauta musical apenas se usaba una línea coloreada, que data del siglo IX. Dicha línea se colocaba sobre el texto del canto. La altura estaba representada por la distancia de las notas en relación a la línea. Como esto no era muy preciso, con el tiempo se fueron añadiendo más líneas hasta configurar el pentagrama usamos hoy en día.Entre finales del siglo X y principios del siglo XI Guido D'Arezzo[2] llevó a cabo mejoras fundamentales para la escritura musical. Entre otros logros, se le atribuye a este monje benedictino la invención de la pauta de cuatro líneas, llamada tetragrama, a intervalos de tercera. Sus mejoras contribuyeron a representar con más precisión la altura de las notas musicales, su duración y el compás de la música, en la enseñanza de la música y en el canto gregoriano.

En el siglo XV se añadió una quinta línea y esta configuración se ha venido utilizando hasta la actualidad. La pauta de cinco líneas o pentagrama fue creado en Italia por Ugolino de Forlì. El uso de esta pauta musical se generalizó en Francia en el siglo XVI y se asentó definitivamente en toda Europa a partir del siglo XVII. Los términos para designar esta pauta musical en algunas lenguas reflejan la importancia de las cinco líneas, como por ejemplo el español «pentagrama» o el italiano «pentagramma».

[editar] Funcionamiento general

Para escribir música se representan en el pentagrama los signos musicales pertinentes en su altura o función correspondiente dependiendo del efecto deseado. Tales signos pueden ser colocados dentro, por encima o por debajo del pentagrama. Los principales signos representados son las notas musicales, los silencios, la clave, la armadura, el compás, el tempo y el carácter (maestoso, agitato, afectuoso, marcial, etc.).Las notas musicales se representan mediante figuras que indican la duración del sonido y su ubicación en una línea o un espacio indica una determinada altura. Así pues, la cabeza de nota puede ser colocada en una línea, es decir, con el centro de su cabeza de nota de intersección de una línea; o bien en un espacio, es decir, entre las líneas tocando las líneas superior e inferior. Las líneas y espacios se numeran de abajo hacia arriba, la línea más baja es la primera línea y la línea superior es la quinta línea.

Cuando la melodía supera el ámbito de once notas

que cubre el pentagrama, las notas que quedan fuera se colocan sobre o entre líneas adicionales, que son líneas que se dibujan por encima o por debajo del pentagrama según

sea necesario.[2] El intervalo entre las posiciones adyacentes pentagrama

es un paso en la escala diatónica. No obstante, la altura absoluta

de cada línea está determinada por un símbolo de clave colocada al

principio del pentagrama.[2] La clave identifica una línea en particular como una nota específica y todas las demás notas se determinan en relación a esa línea.

Por ejemplo, la clave de sol indica que en la segunda línea se sitúa la nota sol3 por encima del do central. Una vez establecidas las alturas por una clave, pueden ser modificadas

mediante un cambio de clave o bien mediante signos

de alteración

en las notas individuales. Un pentagrama sin clave puede ser usado para representar un conjunto de sonidos percusivos; cada línea suele representar

un instrumento diferente.

En cierto modo, el pentagrama es análogo

a un gráfica matemática de altura musical con respecto al tiempo. Las alturas de las notas están determinadas por su posición vertical en el pentagrama y las notas que hay a la izquierda se tocan antes que las notas a la derecha. No obstante, a diferencia de un gráfico, el número de semitonos representados por un paso vertical de una línea a un espacio adyacente depende de la clave; y el tiempo

exacto del comienzo de cada nota no es directamente proporcional a su posición horizontal, sino que la duración exacta es codificada mediante el signo musical de figura musical elegido para cada nota además

del tempo. Un signo de compás situado a la derecha de la clave indica la relación entre el recuento de tiempo y las figuras musicales, mientras que las barras de compás agrupan las notas del pentagrama en compases.

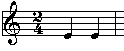

En la figura anterior se incluye una muestra de

notación musical habitual. En la armadura de clave no hay alteraciones, así

que se trata de la tonalidad de do mayor o la menor. El 4/4 significa que hay cuatro pulsos por compás. Las notas que contiene son un do redonda y dos blancas si y do. Inmediatamente después hay un cambio de compás a 2/4, con dos pulsos por compás. Las notas que aparecen son un fa' negra, un la corchea y, finalmente, dos semicorcheas fa sostenido y mi bemol.

Sistema y llave

Un «sistema» se representa uniendo varios pentagramas con una sola línea vertical trazada en el lado izquierdo de éstos, indicando que la música de todos los pentagramas se va a interpretar de forma simultánea. Dicha línea une los pentagramas mostrando las agrupaciones de instrumentos que funcionan como una unidad. Por ejemplo, la sección de cuerda de una orquesta. En ocasiones se utiliza una segunda línea vertical para mostrar los instrumentos agrupados en pares, tales como los oboes primeros y segundos, o bien los violines primeros y segundos de una orquesta.[3] En otros casos para este mismo propósito en lugar de una línea de sistema se emplea una llave.[4] [5]

|

El sistema de dos o más pentagramas, denominado Grand staff en inglés, se utiliza en partituras escritas para instrumentos como el piano, el arpa, el órgano o la marimba.[6] Para escribir la música de piano y arpa se emplea un sistema de dos pentagramas que se representan unidos con una llave. Lo anotado en el pentagrama superior, normalmente en clave de sol, se tocará con la mano derecha; mientras que la música del pentagrama inferior se toca con la mano izquierda y suele anotarse en clave de fa.[7] El siguiente ejemplo es una pauta de piano, también llamado endecagrama, en que cada pentagrama contiene siete notas y un silencio.[8]

En la música escrita para órgano en ocasiones se emplea un sistema que se compone de tres pentagramas, de los cuales se destinan uno para cada mano sobre los teclados y el tercero para las indicaciones de los pies sobre los pedales.

Nota (sonido)

En el ámbito de lamúsica, el término nota se refiere a un sonido determinado por una vibración cuya frecuencia fundamental es constante.

Sistema occidental

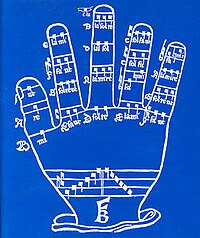

Mano guidoniana. Sistema mnemotécnico medieval, debido a

Guido d'Arezzo (siglo XI), utilizado para ayudar a los cantantes a leer

a primera vista.

Los nombres de las notas musicales se derivan del himno Ut queant laxis del monje benedictino friulano Pablo el Diácono, específicamente de las sílabas iniciales del Himno a San Juan Bautista. Las frases de este himno, en latín, son así:

| Nota | Texto original en latín | Traducción |

|---|---|---|

| Ut - Do Re Mi Fa Sol La Si |

Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum Solve polluti Labii reatum Sancte Ioannes. | Para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas estos siervos tuyos perdona la falta de nuestros labios impuros San Juan. |

Tras las reformas y modificaciones llevadas a cabo en el siglo XVI, las notas pasaron a ser las que se conocen actualmente: do, re, mi, fa, sol, la y si.

Escala musical

- do, re, mi, fa, sol, la, si (según el sistema latino de notación).

- C, D, E, F, G, A, B (según el sistema inglés de notación musical, también llamado denominación literal).

- C, D, E, F, G, A, H (según el sistema alemán de notación musical. La B equivale al si bemol).

| Nota musical | Segunda | Tercera | Cuarta | Quinta | Sexta | Séptima |

|---|---|---|---|---|---|---|

| do | re: segunda mayor | mi: tercera mayor | fa: cuarta justa | sol: quinta justa | la: sexta mayor | si: séptima mayor |

| re | mi: segunda mayor | fa: tercera menor | sol: cuarta justa | la: quinta justa | si: sexta mayor | do: séptima menor |

| mi | fa: segunda menor | sol: tercera menor | la: cuarta justa | si: quinta justa | do: sexta menor | re: séptima menor |

| fa | sol: segunda mayor | la: tercera mayor | si: cuarta aumentada | do: quinta justa | re: sexta mayor | mi: séptima mayor |

| sol | la: segunda mayor | si: tercera mayor | do: cuarta justa | re: quinta justa | mi: sexta mayor | fa: séptima menor |

| la | si: segunda mayor | do: tercera menor | re: cuarta justa | mi: quinta justa | fa: sexta menor | sol: séptima menor |

| si | do: segunda menor | re: tercera menor | mi: cuarta justa | fa: quinta disminuida | sol: sexta menor | la: séptima menor |

Alteraciones

Además de los sonidos representados por estos siete monosílabos o notas, existen otros cinco sonidos que se obtienen subiendo o bajando uno o más semitonos.Para subir o bajar los sonidos se usan alteraciones como el bemol, el sostenido, el doble bemol, el doble sostenido y el becuadro.

Para nominarlos, se usan las siete notas acompañadas o no, según corresponda, del nombre de la alteración. De esta forma, cada uno de los doce sonidos posee tres nomenclaturas, a excepción uno. Así, do, re

Diferencias entre sostenido y bemol

El bemol (♭) baja un semitono la nota a la que acompaña, mientras que el sostenido (♯) la sube un semitono. En el actual sistema de afinación (el temperamento igual), no hay diferencia entre las notas enarmónicas: por ejemplo, do sostenido suena exactamente igual que re bemol. En los variados sistemas antiguos de afinación, había una diferencia audible (la coma) entre ambas notas.Figura musical

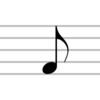

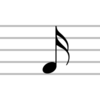

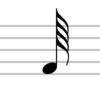

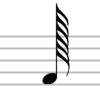

En música una figuramusical (también llamada

«nota») es un signo que representa gráficamente la duración de un determinado sonido en una pieza musical. La manera gráfica de indicar la duración relativa de una nota es mediante la utilización del color o la forma de la cabeza de la nota, la presencia o ausencia de la plica así como la presencia o ausencia de corchetes con forma de ganchos (ver Figura 1). Cuando aparece situada en un pentagrama con clave establecida, determina también la altura del sonido.

Las figuras más utilizadas son siete y se denominan

de la siguiente forma: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.

Figuras simples

Cada figura musical cuenta con su correspondientesilencio que representa su mismo valor o duración.

En el siguiente cuadro aparecen los distintos tipos

de figuras musicales, tanto las que se emplean actualmente como las que han caído en desuso, junto con los silencios correspondientes y el valor relativo que tienen en un compás de 4/4.

| Nombre | Figura | Silencio | Valor | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Máxima | (En desuso) |

|

|

|

|

| Longa (En desuso) |

|

|

|

||

| Cuadrada (En desuso) |

|

|

|

||

| Redonda |  |

|

|

||

| Blanca |  |

|

|

||

| Negra |  |

|

|

||

| Corchea |  |

|

|

||

| Semicorchea |  |

|

|

||

| Fusa |  |

|

|

||

| Semifusa |  |

|

|

||

| Garrapatea (En desuso) |

|

|

|

||

| Semigarrapatea (En desuso) |

|

|

|

la unidad de duración es la redonda. Cada valor simple equivale a dos de su figura inmediata, así:

- una redonda equivale a dos blancas;

- una blanca equivale a dos negras;

- una negra equivale a dos corcheas;

- una corchea equivale a dos semicorcheas;

- una semicorchea equivale a dos fusas;

- una fusa equivale a dos semifusas.

establecer otras relaciones en base a las recién mencionadas, por ejemplo, en 4/4, una redonda equivale a cuatro negras, una corchea equivale a ocho semifusas, etc.

Figuras compuestas

Las figuras compuestasson aquellas que están acompañadas de uno o más puntillos que prolongan su duración (ver Figura 3). Los silencios también pueden llevar puntillo.

En el caso de los valores compuestos,

se utiliza el puntillo y cada uno equivale a tres de figura inmediata:

- Una redonda con puntillo

- equivale a tres blancas.

- -------

- Una blanca con puntillo

- equivale a tres negras.

- ---------

- Una negra con puntillo

- equivale a tres corcheas.

- Una corchea con puntillo equivale a

- tres semicorcheas.

- Una semicorchea con puntillo equivale a tres fusas.

- Una fusa con puntillo equivale a tres semifusas.

simples, también en los compuestos se pueden establecer otras relaciones teniendo como patrón a las recién mencionadas, por ejemplo: una redonda con puntillo equivale a seis negras.

Figuras obsoletas

Para evitar una cantidad exageradade tipos de figuras, las de mayor y menor duración fueron cayendo en desuso, debido a que su ejecución era demasiado complicada, casi no se usaban y pueden ser reemplazadas por otras figuras de menor valor aumentando el tempo de la pieza.

La siguiente lista muestra las figuras en desuso y

sus relaciones con la unidad de duración:

- Una máxima equivale a ocho redondas.

- -------------

- Una longa equivale a cuatro redondas.

- ------------

- Una cuadrada o breve equivale a dos redondas.

- ---------------

- Una garrapatea o cuartifusa equivale a un ciento veintiochoavos (1/128) de redonda.

- -------------

- Una semigarrapatea equivale media garrapatea, es decir, a un doscientos cincuenta y seisavos (1/256) de redonda.

- -------------

Compás (música)

El compás es la entidad métrica musical, compuestapor varias unidades de tiempo (como la negra o la corchea). Esta división se representa gráficamente por unas líneas verticales, llamadas «líneas divisorias» o «barras de compás» que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama. En una obra musical escrita, las notas y los silencios que estén comprendidos entre dos líneas divisorias componen un compás. Un fragmento musical estará compuesto por el conjunto de compases que lo conforman, los cuales tendrán la misma duración hasta que se cambie el tipo de compás.

Los compases, según la cantidad de partes de las que constan,

se pueden clasificar en binarios, ternarios o cuaternarios, o sea 2 tiempos 3 tiempos y 4 tiempos.

El final de un fragmento musical u obra se

señala por una barra vertical doble, que también se usa para señalar partes principales (unidades formales) de un trozo de música, un cambio de compás o un cambio de clave.

Clasificación de los compases

El compás se divide en partes llamadas tiemposo pulsos. Se consideran varios tipos de compás, según el número de tiempos:

- «compás binario» (de dos tiempos)

- «compás ternario» (de tres tiempos).

- «compás cuaternario» (de cuatro tiempos), que se puede considerar un tipo de compás binario.

- «compás irregular» (de otra cantidad de tiempos).

a aquellos compases con un número primo de tiempos, ya que no pueden formarse como un múltiplo de otro compás, más que del compás unitario.

En el solfeo, los compases se marcan tradicionalmente

con el brazo derecho. El movimiento para efectuar la primera parte de cualquiera de los distintos tiempos de compás se denomina «dar», y para el resto de movimientos se denomina «alzar».

Además, los tiempos de un compás se marcan o

articulan de manera diferente: unos son más fuertes que otros, es decir, tienen una acentuación, mientras que en otro, los tiempos débiles, esa acentuación se amortigua. La primera parte de todos los tipos de compás de dos, tres, o cuatro tiempos, es la parte fuerte del compás, que se llama «tierra». Los demás tiempos son débiles. En el caso del compás de cuatro tiempos, se puede considerar como dos compases de dos partes, de manera que su parte fuerte será la primera, y su tercera parte se considera semifuerte.

Cuando el tempo (la velocidad) de la obra es muy rápida,

el director debe marcar los compases a un solo tiempo (llamado tactus). Se muestra marcando solo el primer pulso de cada compás («dar»), sin marcar demasiado el «alzar».

Compases simples y compuestos

Cada uno de los pulsos o tiempos del compás,se puede subdividir en corcheas.

- Se llama «compás simple» (según la notación anglosajona utilizada en Alemania, EE. UU. y el Reino Unido) o «compás de subdivisión binaria», cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en dos corcheas.

- Se llama «compás compuesto» (según la notación anglosajona) o «compás de subdivisión ternaria», cuando cada uno de sus tiempos se puede subdividir en tres corcheas.

Nomenclatura

Numerador y denominador

Por convención, los compases se indican por mediode dos cifras, que se representan en forma de fracción, y que se colocan al principio del pentagrama, tras la clave y la armadura, y no se vuelven a indicar a no ser que cambie el compás.

En los compases de subdivisión binaria

En los compases de subdivisión binaria, elnumerador (es decir la cifra en la parte superior) representa el número de tiempos que tendrá el compás. Los compases más comunes tienen 2, 3 ó 4 tiempos.

El denominador (es decir, la cifra

en la parte inferior) representa la unidad de tiempo, o sea la figura que llenará un tiempo del compás. Por convención 4 = negra; 8 = corchea.

Por ejemplo, un compás de 2/4 es en el que cada compás tendrá dos pulsos, y el denominador 4 indica que la unidad será la negra. Esto significa que cada compás tendrá dos negras.

Los tres tipos de compás de subdivisión binaria son: 2/4, 3/4 y 4/4.

En los compases de subdivisión ternaria

En los compases de subdivisión ternaria, el numerador expresa el número de «tercios de parte» que hay, el número de subdivisiones ternarias totales, y el denominador, la figura musical que llena cada tercio de parte. Como ejemplo, el compás de 6/8, indica el numerador que hay seis subdivisiones ternarias, repartidas en dos tiempos, y el 8 que hay una corchea en cada subdivisión.Los tres tipos de compás de subdivisión ternaria son: 6/8, 9/8 y 12/8.

Las equivalencias entre número y figura musical son las siguientes:

- 1 equivale a la redonda.

- 1/2 equivale a la blanca.

- 1/4 equivale a la negra.

- 1/8 equivale a la corchea.

- 1/16 equivale a la semicorchea.

- 1/32 equivale a la fusa.

- 1/64 equivale a la semifusa.

- 1/128 equivale a la garrapatea o cuartifusa (en desuso).

- 1/256 equivale a la semigarrapatea (en desuso).

Tipos de compases

Compases binarios

Los compases binarios se dividen en dos tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en dos o en tres corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria, respectivamente.En el solfeo, los compases binarios (de dos tiempos) se miden en dos tiempos:

- el primer tiempo con el brazo hacia abajo.

- el segundo tiempo con el brazo hacia arriba.

Compás binario con subdivisión binaria: 2/4

Se le llama compás de dos por cuatro, o de dos cuartos. El numerador 2 indica que se divide en dos partes, y el denominador 4 indica que en cada parte hay una negra, de manera que quiere decir que en todos los compases que señalicen así, entrarán dos negras, o lo que es lo mismo, una blanca, que ocuparía todo el compás. También, lógicamente, entrarían 4 corcheas, 8 semicorcheas, 16 fusas o 32 semifusas.El compás de 2/2 (compás de dos medios o compás de dos por dos) se utilizaba en la música medieval y renacentista.

Compás binario con subdivisión ternaria: 6/8

Compás de seis octavos (o de seis por ocho). Es un compás de subdivisión ternaria, que como se ha dicho con anterioridad cada uno de sus pulsos o tiempos se dividira a su vez en tres partes o fracciones. El numerador 6 indica que existen 6 fracciones, es decir, dos tiempos con tres fracciones cada uno. El denominador 8 quiere decir que la figura que está incluida en cada una de esas seis fracciones es una corchea. En todo el compás entran 6 corcheas, o lo que es lo mismo, en cada tiempo entra una negra con puntillo.La mayoría de las marchas militares (a pesar de que tradicionalmente se escriben en 100/4) están en 6/8.

Compases ternarios

Los compases ternarios se dividen en tres tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en dos o en tres corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria, respectivamente.En el solfeo, los compases ternarios se miden en tres tiempos:

- el primer tiempo con el brazo hacia abajo

- el segundo tiempo con el brazo hacia afuera

- el tercer tiempo con el brazo hacia arriba.

Compás ternario con subdivisión binaria: 3/4

Compás de tres cuartos (o compás de tres por cuatro). Es el único compás de división ternaria pero de subdivisión binaria que se utiliza con regularidad. El 3 del numerador indica precisamente que es un compás que se divide en tres tiempos, y el denominador, el 4, indica que en cada una de las partes entra una negra, es decir, en todo el compás entran tres negras, o lo que es lo mismo, una blanca con puntillo. También entran 6 corcheas, 12 semicorcheas y así sucesivamente.El compás de 3/8 (compás de tres octavos) se utilizaba en la música barroca. La mayoría de los valses están escritos en compás de 3/4 (aunque algunos están en 6/8).

Compás ternario con subdivisión ternaria: 9/8

Compás de nueve octavos (o compás de nueve por ocho). El numerador 9 indica que hay nueve subdivisiones, o sea tres subdivisiones en cada uno de los tres tiempos. El denominador 8 indica que la figura musical que entra en cada una de esas subdivisiones es la corchea (1/8). Es decir, en cada uno de los tres tiempos entraría una negra con puntillo, y en total, en el compás entrarían tres negras con puntillo. A su vez, entrarían 9 corcheas, 18 semicorcheas, y así sucesivamente. Este compás, además de usarse en la música clásica, se usa en el jazz.Compases cuaternarios

Los compases cuaternarios se dividen en cuatro tiempos. A su vez, cada uno de estos pulsos se puede subdividir en dos o en tres corcheas, dando compases de subdivisión binaria o ternaria, respectivamente.En el solfeo, los compases cuaternarios se miden en cuatro tiempos. Si se usa el brazo derecho:

- el primer tiempo se marca con el brazo hacia abajo

- el segundo tiempo con el brazo hacia la izquierda

- el tercer tiempo con el brazo hacia la derecha («afuera»)

- el cuarto tiempo con el brazo hacia arriba.

Compás cuaternario con subdivisión binaria: 4/4

Se le llama compás de cuatro por cuatro, o cuatro cuartos. Es un compás cuaternario, aunque esta nomenclatura está últimamente en desuso. El numerador 4 indica esos cuatro tiempos en los que se divide, y el denominador 4 indica que en cada una de las partes entra una negra. De esta manera, en todo el compás entrarían 4 negras, o lo que es lo mismo, 1 redonda, 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas, 16 semicorcheas, 32 fusas y así sucesivamente. Existe la posibilidad de representar a este compás con una C, se dice que la razón es que entre los siglos XIV y XVI se le denominaba «compasillo». Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en otras lenguas europeas no se usaba la palabra española «compasillo», pero sí la misma letra «C». Parece ser que los compases de 3/4 se consideraban perfectos (tempus perfectum) y se representaban por un pequeño círculo «O» al principio de la línea y cuando era de 4/4 se consideraba imperfecto (tempus imperfectum) y se señalaba con un círculo incompleto «C». Estas (im)perfecciones tenían que ver con la mística numeraria relacionada con la religión. Ha sobrevivido el signo «C» en el 4/4 o de compasillo y el «₵» en el llamado compás alla breve o de 2/2 (dos medios).[1]Compás cuaternario con subdivisión ternaria: 12/8

Compás de doce octavos (o doce por ocho). El numerador 12 indica que en total tiene 12 subdivisiones. Como —por convención— tiene cuatro tiempos, habrá tres subdivisiones por tiempo. El denominador 1/8 indica que en cada una de esas 12 subdivisiones entra una corchea. En cada uno de los cuatro tiempos entrará una negra con puntillo. En todo el compás entrará una redonda con puntillo, dos blancas (con puntillo cada una), cuatro negras (con puntillo cada una), 12 corcheas, 24 semicorcheas y así sucesivamente.Compases irregulares

Véase también:

Compás de amalgama

También se usa el compás de 8/8 (ocho octavos), que no es binario,

ternario, simple ni compuesto, ya que se utiliza cuando el compositor

desea que se perciba un patrón de ritmo no tan regular. Esta subdivisión

arbitraria generalmente debe ser especificada al principio del primer

pentagrama de la obra. El compás de 8/8 más común es el 3+3+2 (utilizado

en los tangos

de vanguardia de Astor Piazzolla, por ejemplo; mientras que

los antiguos tangos de la «guardia vieja» estaban siempre en compás de

4/4).Otros compases «raros», utilizados en la música académica contemporánea (que más bien es la música del siglo veinte), en la música folclórica búlgara, húngara, española, etc., o en la música de los rockeros progresivos de los años setenta son los de 5/8 (cinco octavos, o cinco corcheas por compás) y 7/8 (siete octavos, o siete corcheas por compás). El compositor debe avisar al comienzo del pentagrama cómo quiere que los músicos enfaticen el compás: en el caso del 5/8 puede ser 3+2, 2+3 o 1+2+2 (llamado zorcico en España); en el caso del 7/8 puede ser 2+2+3, 2+3+2, 3+2+2, etc.

Discrepancias audioperceptivas

A veces hay discrepancias con respecto a la percepción del compás. Por ejemplo, en un vals se percibe que los pulsos se agrupan naturalmente en conjuntos de tres. Por eso se dice que el vals tiene compás ternario simple (que se baila con tres pasos: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3).En cambio otros analistas piensan que los bailarines de vals agrupan los compases ternarios de a dos, lo que los convierte en un compás binario compuesto (haciendo que cada compás se baile con seis pasos divididos en dos: 1-2-3-1-2-3, 1-2-3-1-2-3).

Líneas divisorias

Las líneas divisorias, también llamadas barras de compás, son unas líneas verticales que se colocan sobre el pentagrama y que se encargan de delimitar y separar los compases.Origen e historia de los compases

Franco de Colonia fue uno de los primeros teóricos de la música, en el siglo XIII, y perteneciente a la Escuela de Notre Dame, que impulsó el concepto de métrica o medida de la música, paso previo elemental para poder constituir agrupaciones de tiempo mayores, es decir, el compás. En un primer momento no se le daba tanta importancia, pero cuando la música se fue haciendo más compleja, cuando la polifonía y la música instrumental fue desarrollándose, se vio la necesidad de medir el tiempo en las obras musicales. El mayor desarrollo fue en el siglo XIV, en Francia, en lo que se llamó Ars nova.En los comienzos de la notación musical, el tiempo se medía con proporciones, la semibreve medía la mitad de la breve, y así sucesivamente. La proporción entre los distintos valores, no era siempre la misma, sino que esta cambiaba dependiendo de la obra. Para indicar cuál era esa proporción entre notas, se empezaron a usar una serie de símbolos que se colocaban al inicio del pentagrama, para que los músicos pudieran interpretar correctamente la obra. El tempus era la relación entre la breve y la semibreve, y la prolatio, la relación entre la semibreve y la mínima.

- Si se ponía un círculo al principio de la obra, significaba tempus

perfectum: una breve sería igual a tres semibreves (sería un compás

de tres tiempos, como el de 3/4).

- Se llamaba perfecto debido a la relación entre la música y la religión: consideraban que todo lo relacionado con el número tres representaba a la Santísima Trinidad.

- Si se ponía un medio círculo (una C, en la práctica), significaba tempus imperfectum: una breve sería igual a dos semibreves (sería un compás de dos tiempos, como el de 2/4).

- Si en el interior del círculo existía un punto, se llamaba prolatio maiori: una semibreve sería igual a tres mínimas (sería un compás de tres tiempos con subdivisión ternaria, como el compás de 9/8).

- Si en el interior de la C existía un punto, se llamaba también prolatio maiori: una semibreve sería igual a tres mínimas (sería un compás de dos tiempos con subdivisión ternaria, como en el compás de 6/8).

- Si en el interior de la C no había punto, era prolatio minori, una semibreve igual a dos mínimas (la subdivisión sería binaria, como en el compás de 2/4).

Mano guidoniana (manuscrito de Mantua, siglo XV);

las líneas verticales no eran barras divisorias de compás: no se usaban

para diferenciar compases.

- Con un círculo con un punto en su interior, significaría que era un compás de división ternaria y subdivisión ternaria, y sería el actual 9/8, por ejemplo.

- Con un círculo sin ningún punto en su interior, era un compás de división ternaria, y subdivisión binaria, como el actual 3/4.

- Con una C con un punto en su interior, era un compás de división binaria y subdivisión ternaria, y sería equivalente al actual 6/8.

- Con una C sin ningún punto en su interior, era un compás de división y subdivisión binaria, sería equivalente al actual 2/4.

El concepto de compás como espacio de tiempo se comenzó a establecer durante el siglo XV. Sin embargo, el sistema de líneas divisorias para delimitarlo gráficamente no se utilizó hasta el siglo XVI. El primer caso que se conoce es en el año 1536, cuando Sebald Heynen la nombra en su tratado de música De arte canendi. Hasta entonces, las líneas divisorias no delimitaban compases, sino que indicaban diferencias entre lo que iba delante o después de ellos, pero no marcaban ninguna regularidad. En un principio no fue regularmente utilizado en música, y los que cuando se estableció definitivamente fue por la acción del barroco del centro de Europa.

Código sonoro y musical

Código

La subsistencia del signo tiene como condición necesaria ysuficiente a los códigos, pues éstos sirven de base para establecer la relación entre significante y significado. El código establece la correspondencia – convencionalizada, socializada y regida por reglas – de elementos de la expresión con elementos del contenido. Esto implica la organización de ambos planos – expresión y contenido – en un sistema preciso, o haberlos tomado ya organizados, por otros códigos. Un código es, entonces, la suma de una tabla de correlaciones con una serie de reglas institucionales.

La noción de código, en Eco, interactúa con la de cultura.

La vida de la cultura representa un tejido de códigos que continuamente se refieren entre sí. La vida cultural está regida por las reglas guía de la actividad de la semiosis, y donde lo “ya dicho” constituye una regla posible. De este modo, la vida de la cultura no es vista ya como creación libre y gobernada por fuerzas preexistentes e imposibles de analizar. La idea de código permite mirar las expresiones de la cultura – arte, lengua, manufacturas, etc. – como fenómenos de interacción colectiva gobernados por leyes inexplicables.

El código especifica cuáles de los interpretantes

posibles son los que la convención y la práctica asignan comúnmente a las unidades culturales, las cuales son, a su vez, interpretantes posibles de la unidad cultural llamado semema.

El código regula el manejo de la información

, si bien tengo infinitas posibilidades de combinar sonidos, no todas son utilizables musicalmente en determinado contexto, (tonal, determinado estilo, etc.)

El código regula determinadas formas

de relación entre expresión y contenido. Por ej: determinadas sucesiones de alturas y duraciones en una pieza contemporánea no implican relacionamiento con tipos culturales establecidos, dependen de la forma del contenido en esa situación. En cambio no sucede lo mismo con una sucesión por ej. acórdica tradicional, como puede ser un pasaje cadencial tonal II V I .

Signo

Según Pierce signo es“algo que está en lugar de otra cosa bajo algún aspecto o capacidad”

Pierce realizó la formulación de tres diferentes tipos

de signos; el icónico, el indexado y el simbólico. El punto que señala Pierce como diferencia entre estos tres signos es la diferencia de velocidad para captar el mensaje que lleva adentro:

- Icónico. Se caracteriza por ser una imagen

que contiene información representada mediante gráficos que representan lo que se trata de expresar de manera sencilla y lo mas claramente posible. Guarda una relación de similitud con el objeto. En el código musical, por ejemplo los reguladores dinámicos.

- Indice. Este tipo de signo lleva guardado dentro

de sí un mensaje expresado indirectamente. Establece relaciones de contigüidad, no de semejanza. Lleva a pensar algo (ej: una cadencia)

- Simbólico. Los signos simbólicos o símbolos son aquellos en los que se guarda información de tipo subliminal, o mensajes en los que se expresa una idea clara pero en la que además se agrega algún elemento simbólico (o subliminal) para expresar una idea extra que refuerce lo que se busca manifestar. Es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de una ley.

El signo del cual el cerebro decodifica su significado de manera más rápida y precisa es el signo icónico.

Si examinamos la escritura musical de acuerdo con Peirce, podemos decir en un sentido restringido que es un sistema de signos que está en lugar de otra cosa, la música. Pero ese ‘estar en lugar de’ no puede significar reemplazo bajo ningún aspecto importante. La notación musical no reemplaza a la presencia sonora ni siquiera débilmente. Si se considera, por ejemplo, la escritura verbal, ésta tiene la capacidad de reemplazar a la presencia sonora lingüística, aun con menguas de lado y lado. Se puede llegar al significado de una frase escrita u oral por las vías cruzadas. Quiero decir, que el sentido general de una proposición se alcanza por una u otra vía. Las menguas son las respectivas ausencias de valores gráficos y fónicos en un caso y otro. La música no es reemplazable por la escritura musical. Otro tanto sucede en la arquitectura.

Por las mismas razones las relaciones entre fonemas y grafemas (conceptos de Meyer-Eppler) son muy diferentes para las lenguas naturales y el sistema musical. El sentido, como mencioné, se alcanza desde cualquier fon en el lenguaje (varón, mujer, niño, niña, joven, anciano), así como desde cualquier graf (escritura manual, mecánica, sobre soportes diversos). No sucede así en música (no es lo mismo graf y fon, no resultan ser ‘lo mismo’ los distintos ‘fons’: una melodía tocada con el violín es diferente expresivamente de una tocada con un fagot). No hay tampoco definiciones ni explicaciones posibles de unos signos por otros, no se puede pensar en intercambiar un fragmento musical por otro.

Por su parte Max Bense presenta las cosas de este modo : un signo es ‘un metaobjeto artifical relacionado a objetos fácticos’. Bense se compromete más con la ‘relación’ que con el ‘estar en lugar de’. Entonces, la partitura cumple la función de ‘metaobjeto complejo’ y la obra musical funciona como ‘objeto fáctico’. Pero ¿en cuál de sus niveles? Una serie de preguntas remece el tema; entre otras: la escritura musical como sistema ¿es ‘signo’ de la sonoridad, o de la idea musical que respalda la sonoridad particular de una obra determinada? En todo caso la concepción sígnica de Bense permite incorporar con menos discusiones los signos y el sistema de la notación musical.

El sistema de signos de la escritura musical se instala en distinta forma en los dos niveles mentados -denotativo y connotativo. En lo que corresponde al primero, dadas las características de la notación musical, el intérprete tiene un margen amplio de comprensión y realización. Las causas o razones de ello están en la naturaleza mixta de la referida escritura.

Una relación que evidencia esa naturaleza mixta de la escritura musical es la de la referencia del signo al Objeto (S=R(M,O.I). Es decir al modo de la designación, al modo como el signo se relaciona con su Objeto.

En la referencia del signo al Objeto: el lector musical

a) enfrenta signos analógicos/representativos y convencionales/presentativos;

b) debe adscribir a esos signos una interpretación que admite variantes a veces muy apartadas unas de otras; y

c) debe reaccionar con operaciones técnicas, motrices, de realización musical.

Esta referencia al Objeto en el complejo notacional musical presenta los tres tipos descritos por Peirce; la he llamado mixta porque los tres tipos coexisten en una misma partitura. Pero es mixta, asimismo, porque los signos empleados en la notación musical son de precisión diversa en cuanto a lo que apuntan. Por ejemplo, una nota escrita en un punto de la pauta (do 3) es más precisa que una letra que indica intensidad (ff) o una palabra que indica expresividad (Adagio ma non troppo). Esos tres tipos de designación son como ya mencionamos: iconos, índices y símbolos

Daré a continuación ejemplos de los tres tipos de referencia del signo al Objeto, los que a mi parecer se extienden en la tricotomía:

Iconos

- reguladores de intensidad

- ornamentos (mordente, grupetto) iconos topológicos (según terminología de Bense que distingue, además, los iconos estructurales, materiales, funcionales)

Indíces

- ‘da capo al segno’ indica una posición precisa en un lugar de la partitura, tal como lo puede hacer una señal caminera.

Símbolos

- la representación de la ‘altura’

- rasgos que describen el ritmo y sus modos

- letras que simbolizan intensidad

- líneas de compás, calderones, indicaciones metronómicas

- palabras que describen rasgos expresivos Allegro, Largo, Adagio, etc.

El lector musical realiza una decodificación compleja. Esta se complica, aún más, cuando la lectura es performática, vale decir, implica realización simultánea de lo escrito. Me refiero a las concomitantes operaciones técnico- motrices. De allí se desprende que el campo de la interpretación cubre tres funciones de efecto diferentes:

1- de tipo emocional

2- de naturaleza kinético-energética

3- de orden lógico.

Cuando esta relación es una interacción -como sucede en la lectura performática- el lector musical enfrenta una responsabilidad múltiple. Me parece una prueba suficiente de que los signos musicales son sui géneris, no pueden estar, entonces, ‘en lugar de’ más que como registro imperfecto, circunstancial y condicionado.

Por otra parte, la revisión de la complejidad de designación que enfrenta el lector musical performático en el nivel denotativo crece proporcionalmente al pasar al nivel connotativo, es decir cuando el sistema se transforma en plano de la expresión de un plano superior del contenido. Cada versión realizada por un intérprete en el plano de la realización cualitativa tonal (cualisigno) pasa a transformarse en un token (sinsigno) de un Type (legisigno).

Este mundo llega al auditor que recibe el resultado y al crítico musical como auditor especializado que ha asumido, además, la misión de evaluar el resultado de semejante proceso complejo.

Dubos fue, probablemente, el primero en sostener que los sonidos “son los signos de la pasión instituidos por la naturaleza”, mientras que “las palabras articuladas son signos arbitrarios”. Según esta opinión, los signos musicales son naturales porque “la combinación del significante [sonido] con el significado se fundamenta en las propiedades del significado” (Mendelssohn). Para expresarlo en unos términos cartesianos menos abstractos, los sonidos son signos naturales porque son entendidos universalmente, expresiones inmediatas de agitaciones en el alma, mientras que el significado de las palabras se define por convención. El lenguaje tiene que clarificar a la música, aún cuando ésta sea la que domine en su unión.

Código musical

El código musical es un sistema de signos gráficos que representan sonidos con determinadas propiedades. La notación musical fija por escrito los valores de los diferentes parámetros sonoros de una obra musical, así como la expresión, la articulación, etc. , mediante signos convencionales.Locatelli de Pérgamo en su libro “La notación de la música contemporánea” toma la definición de notación musical del Diccionario enciclopédico Espasa Calpe (1923) que la define como: “sistema gráfico de representar tanto los sonidos en todos sus grados musicales y en las varias modificaciones de tiempo, intensidad, articulación y matices que le afectan, como las pausas rítmicas y silencios que limitan su intervención”.

Pierre Boulez habla de transcripción gráfica. Puede ser actualmente de dos clases:

- pensada neumáticamente;

- pensada matemáticamente según las coordenadas de la geometría plana.

La notación “neumática”, es decir, dibujada, es una regresión con respecto a la notación simbólica -cifras representadas por símbolos convencionalmente admitidos-. La notación “neumática” no posee símbolos convencionales codificados, cifrados; se conforma con un trazado sobre la superficie del papel, referido implícitamente a esas coordenadas espacio-tiempo que ya hemos mencionado.

Ahora bien, la evolución lógica de un lenguaje debe presentarse -e históricamente se presenta siempre así- de la manera siguiente las nociones del nuevo dominio son más “generales” y más “abstractas” que las que componían el dominio precedente, abandonado. Así, la evolución lógica de la música se presenta como una serie de “reducciones”, en la que los dominios de base forman una sucesión decreciente donde cada uno está encajado en el precedente. Pero dialécticamente, a partir de datos más “generales” y más “abstractos”, por lo tanto restringidos, reducidos con respecto a los datos precedentes, corresponde naturalmente un sistema formal más amplio que el precedente y que de alguna manera lo engloba. Así por ejemplo, la tonalidad representa con respecto a la modalidad lo que una forma generalizante es respecto de una forma particularizante. La tonalidad generaliza la noción de modalidad haciéndole adoptar el principio de la transposición, a la vez que, por otra parte, la empobrece al suprimir todas las particularidades propiamente dichas del modo. El hecho de la transposición generalizada hace que esas particularidades, de inalienables que eran, se vuelvan completamente alienadas. Igualmente se puede decir que a partir de principios más “generales” y más “abstractos”, como la noción de permutación, entre otras, el concepto de serie recubre todos los otros dominios que lo han precedido: modalidad y tonalidad. Una escala puede ser considerada como una serie en sentido restringido, pero dotada de propiedades más fuertes, más particularizantes que la serie; del mismo modo, la generación de los diversos modos puede considerarse como un caso simple de permutación circular. Se ve, pues, que históricamente es esencial la trayectoria siguiente: no se abandona nunca un dominio intuitivo antes de haber descubierto un método par reproducir su estudio a partir del dominio recién adoptado. Esta serie de operaciones lógico-matemáticas (que se llaman reducciones-reproducciones) existe en número limitado, su sucesión es necesaria, su resultado irreversible. No se volverá nunca, por ejemplo, a la concepción modal.

Volviendo a la notación “neumática” o “dibujada” y considerando su lugar y su necesidad histórica, diremos que ha sido una primera transcripción “ingenua” del fenómeno sonoro cantado, a punto tal que en las primeras notaciones neumáticas la sílaba vocalizada formaba un solo cuerpo con la altura o el melisma descriptos, amalgamados en una especie de ideograma. Poco a poco esta noción de ideograma tendió hacia una reproducción de lo real en que se fueron utilizando progresivamente las coordenadas que aún empleamos hoy: de izquierda a derecha para el tiempo de desarrollo, de abajo hacia arriba para la descripción de lo grave a lo agudo.

El paso a la notación proporcional constituyó un salto considerable, pues se inauguró un sistema formal coherente que permitía dar cuenta “fuera de la física del papel”, por así decirlo, de la realidad de las duraciones. Este sistema englobaba al otro, ya que se podía dar cuenta de toda notación neumática particularizante mediante esta notación proporcional generalizante; mientras que la recíproca no es cierta: no se puede transcribir una notación proporcional mediante una notación neumática, porque ésta es sólo un caso particular de la precedente: a saber, el caso en que el símbolo formal (código cifrado) se transcribe en el papel en proporción a su valor. Además, la multitud de símbolos de la notación neumática, imprecisos, variables, fue substituida por un conjunto de símbolos formales más restringidos y más “abstractos”: se había realizado adecuadamente la reducción. Se sabe, por lo demás, que debemos a esta notación toda una parte de los tesoros rítmicos del Ars Nova. ¿Qué comprobamos ahora?. La notación gráfica dibujada no da absolutamente cuenta de la notación simbólica, no la engloba; vuelve a lo particularizante, es una regresión. Volver al ideograma sería una regresión aun peor. La única notación futura lógica y coherente será la que englobe a la precedente: es decir, la que asuma los símbolos actuales, los símbolos neumáticos y los ideogramas. Mientras no se descubra ese sistema, toda notación gráfica sólo será una regresión; cuanto más, la transcripción literal gráfica de una situación que puede traducirse simbólicamente. Se habrán transcripto en el papel valores cifrados: es decir, la reproducción del papel milimetrado.

Por otra parte, parece claro desde el punto de vista psicofisiológico que es el ojo el que debe ayudar al cerebro y no el cerebro el que debe dejarse “actuar” por el ojo. En efecto, las estructuras cerebrales sobrepasan de lejos, en posibilidades de análisis y de información, a las estructuras nerviosas oculares; el cerebro es un poderoso medio de medida, el ojo es un medio muy relativo de estimación. Las medidas del cerebro engloban a las medidas del ojo, son medidas de una aproximación más avanzada; por el contrario, las medidas del ojo son medidas más groseras, aproximaciones que dejan un vasto margen de indecisiones -o de errores (según que se quiera hacer intervenir o no la precisión)-. Se ve pues, también en este caso, que hay regresión si se vuelve de la medida del cerebro a la del ojo, con un retroceso de la aproximación: camino antihistórico por excelencia.

Por último, si se adopta con exclusividad la notación que depende totalmente de la superficie del papel, me parece que se ignora la verdadera noción del tiempo musical. La noción de transcripción gráfica favorece a la noción de tiempo amorfo con total detrimento de la noción de tiempo pulsado (o estriado). Veremos más lejos, por lo demás, que esta dialéctica de tiempo y de notación, conscientemente empleada, puede ser, de fecunda utilidad.

Tenemos, pues, tres razones para afirmar que la notación exclusivamente gráfica es totalmente regresiva:

1. no emplea la simbólica proporcional;

2. apela a estructuras cerebrales menos refinadas, es decir, que generan aproximaciones más gruesas;

3. no da cuenta de una definición total del tiempo musical.

Hay que evitar otra confusión entre Puesta en Página, que mencionamos para señalar ciertas relaciones formales, y gráfica propiamente dicha. De la puesta en página volveremos a hablar al referimos a la forma. La notación “neumática”, hay que emplearla sabiendo exactamente de qué es capaz. Recubre, según hemos dicho, un dominio más restringido, más aproximativo que el dominio abarcado por la notación proporcional simbólica; es un sistema débil con respecto a un sistema más fuerte. La tarea que se impone es entonces la de descubrir un sistema aún más general, que englobe a los precedentes a partir de nociones a la ve más extensas y más abstractas. Esperando que se lo descubra, utilicemos los otros dos según sus propiedades especificas: es decir, el sistema neumático es de una aproximación menos avanzada porque pasa por la apreciación visual, mientras que el sistema proporcional da cuenta de la duración con mayor aproximación, y proporciona a nuestras estructuras me tales una idea de ésta que es más inmediata que la estimación inmediata una proporción cifrada. Por otra parte, el sistema neumático da mejor cuenta del tiempo amorfo o tiempo liso, mientras que el sistema proporcional es apropiado al tiempo pulsado o tiempo estriado. Naturalmente, una vez más, considero estas categorías: tiempo liso y tiempo estriado como susceptibles de interacción recíproca; el tiempo no puede ser solamente liso o bien solamente estriado, pero puedo decir que a partir de estas dos categorías, y de estas dos solas, es posible generar todo mi sistema formal de los tiempos. Pueden actuar por ósmosis una sobre otra, es decir, seguir un proceso biológico. El relevamiento de este proceso biológico – como se habla de un relevamiento canográfico – deberá estar conforme con este proceso para dar cuenta de él exactamente.

Podemos también servirnos conscientemente de la discrepancia entre notación y realización, es decir, servirnos de esa clave codificada que es la notación, para producir un juego entre el compositor y el intérprete, sea este juego consentido o no por el intérprete, quiero decir que el intérprete realice a su vez consciente o inconscientemente.

Voy a referirme, en primer lugar, a lo concerniente al circuito autor-intérprete: podemos describir ese circuito de la siguiente manera:

- el compositor genera una estructura y la cifra:

- la cifra en una clave codificada;

- el intérprete descifra esta clave codificada;

- según esta decodificación, restituye la estructura que le ha sido transmitida.

Hasta tal punto que en la generación precedente un Stravinsky, por ejemplo, ha dedicado toda su atención a una codificación precisa que hace que el intérprete restituya el mensaje tan exactamente como le ha sido transmitido en un comienzo. En la música de la época romántica, por el contrario, la codificación era muy laxa: el intérprete podía interpretar el mensaje, pues la codificación no le daba -y no tenía por finalidad darle- elementos suficientes para una información extremadamente precisa, y por lo tanto restituía el mensaje con un margen más o menos aproximativo. Vemos entonces que la trayectoria histórica ha consistido en descubrir claves cada vez más ceñidas que codifiquen con un alto grado de precisión el mensaje a transmitir. Pero aún no se había pensado (salvo muy fragmentariamente y sin integración en el sistema formal de la composición) en emplear cabalmente la capacidad de esta codificación. Aclaro que una codificación puede ser voluntariamente ambigua, de parte del compositor, pero que esta ambigüedad -siempre según las directivas del compositor puede ser sentida por el intérprete, o bien, al contrario, actuar sobre él. En el primer caso hay un juego consentido, sobre la codificación, entre el autor y el intérprete; el intérprete restituye conscientemente sobre mensajes previstos por el autor: la codificación es una complicidad. En el segundo caso, el autor sabe que su codificación sobrepasa la posibilidad de desciframiento del intérprete, y por ende, que el intérprete le entregará de una manera defectuosa el mensaje transmitido. Pero el intérprete está simplemente colocado frente a la dificultad de esta decodificación y debe aplicarse a transmitir el mensaje lo más fielmente posible; dicho de otro modo: el margen de error dentro del cual debe operar es cada vez más restringido; existirá siempre, pues no se lo puede reducir a cero. En este último caso, como ya hemos dicho, lo que está en juego es la dificultad de la decodificación: por ejemplo, dificultad de realizar ritmos extremadamente complejos, dificultad. de realizar grandes y pequeños intervalos en una misma velocidad determinada, etcétera. Más allá de lo posible no quiere decir absurdidad imposible. Más allá de lo posible significa que se ha reflexionado conscientemente sobre los límites de la dificultad y que se sabe que más allá de esta dificultad habrá que contar con una aproximación de orden más o menos elevado; absurdidad: se escribe una cosa que no tiene ningún orden de magnitud común con el conjunto sistemático de las posibilidades del instrumento, o del instrumentista.

Consideremos pues la notación como un medio, no como un principio de generación. Diré que en la expresión: estructura transcripta (o figura notada), el primer término es el generador, y el segundo es sólo su codificación. No se puede tomar en ningún caso la codificación misma por el mensaje a transmitir aunque la codificación pueda considerarse en sí misma como susceptible de influir sobre el mensaje.

Seeger plantea dos tipos de notación: prescriptiva y descriptiva

Podemos hablar de notación prescriptiva (indicación/proyecto sobre cómo deberá sonar una música compuesta) y descriptiva (informe sobre cómo suena música una música ejecutada). Nuestra concepción lingüística de la melodía ha influido en el desarrollo de las técnicas de notación y en la composición y ejecución de melodías.

La notación se basa en ciertas convenciones: sucesión de izquierda a derecha (¿influencia de la escritura?) y relación de la altura del sonido con la altura en la página, mientras las líneas verticales indican el tiempo. En Occidente la notación fue al principio predominantemente simbólica (Grecia), luego linear (expresando movimiento más que puntos movidos hacia o desde) y por último derivó en una mezcla de ambas. Su desarrollo respondió cada vez más a propósitos prescriptivos.

Dificultades de la notación:

1. La altura es indicada por aproximación (semitono), los signos diacríticos dificultan la lectura (mi aparato discrimina 1/14 de tono)1.

2. La amplitud (dinámica) es aproximada (mi aparato indica más de lo que el oído discrimina).

3. La cualidad tonal no se puede mostrar (en mi aparato sí).

Funciones rítmicas:

4. Tempo aproximado, incluso con metrónomo (en mi analizador el margen de error es 1/100 segundo).

5. El sistema proporcional es fácil de leer en la notación, difícil en el gráfico.

6. La acentuación, por el momento, es problemática en ambas.

En general, el gráfico muestra mas detalle en altura y duración, pero con menor independencia entre ambas. La forma se ve mejor en el gráfico.

Expresión sonora

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La

expresión sonora (lenguaje sonoro) es aquel sistema de comunicación específico en que la transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano.

El lenguaje sonoro lo articulan 4 elementos:

- La palabra, voz humana. En el lenguaje sonoro es más importante el tono (connotación) que el significado de la palabra (denotación).Una buena voz comunicadora debe ser, dentro de lo posible: clara, diferenciada, bien timbrada y, sobre todo, inteligible.

- La música. Dentro de la expresión sonora, la música puede ejercer varios roles. Puede ser el propio objeto de la comunicación, puede reforzar otros mensajes y puede cumplir la función de los signos de puntuación (En la radio, son frecuentes las ráfagas, golpes musicales, etc.). En función del papel que desempeña la música en el lenguaje sonoro, podemos encontrar tres tipos de música: objetiva, subjetiva, descriptiva. (No hay que perder de vista que, una misma composición musical, dependiendo del mensaje final, puede realizar cualquiera de los tres roles).

- Música objetiva. Es aquella música que tiene sentido propio, que se constituye en el propio mensaje (o en parte de él), independientemente de lo que sugiera. Hace referencia a algo concreto, sin que exista la posibilidad de múltiples interpretaciones. Además, en sí misma, la música objetiva es un tipo de música que claramente denota su época, género musical, etc.

- Música subjetiva: Es aquel tipo de música que refuerza su papel emotivo (expresión de sentimientos y estados de ánimo.

- Música descriptiva: Es aquel tipo de música capaz de contextualizar, se situar al oyente en un ambiente concreto (época, país, región, naturaleza, interiores...). se trata de dar una imagen sonora fría, desprovista de sentimiento.

- Los ruidos, el sonido ambiente o efectos sonoros.

- En el ámbito de la expresión sonora, se define como ruido todo sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas

- Los silencios. Silencio es ausencia de sonido, ya sea palabra, música o ruido. El silencio puede ser consecuencia de un error, pero, comúnmente, en la expresión sonora, el silencio sirve de pausa reflexiva

- tras un comunicación, para ayudar a valorar el mensaje. Más allá, el silencio puede utilizarse con una intencionalidad dramática, puesto que el silencio revaloriza los sonidos anteriores y posteriores. Ante esto, podemos establecer que el silencio puede ser: Silencio objetivo y silencio subjetivo:

- Silencio objetivo: Es la ausencia de sonido. Sin más connotaciones.

- Silencio subjetivo: Es el silencio utilizado con una intencionalidad dramática

Melodía

De Wikipedia, la enciclopedia libreUna melodía es una sucesión de

Figura 1. Un compás de la Fuga N.º 17 en La bemol,BWV 862 del Clave bien temperado de Bach, Reproducir (?·i)

Reproducir (?·i)

Es un ejemplo de contrapunto con 4 voces. Las dos voces (melodías) que hay en cada pentagrama pueden distinguirse gracias a la dirección de las plicas de las figuras.

Reproducir 1ª voz (?·i),

Reproducir 1ª voz (?·i),

Reproducir 2ª voz (?·i),

Reproducir 2ª voz (?·i),

Reproducir 3ª voz (?·i),

Reproducir 3ª voz (?·i),

Reproducir 4ª voz (?·i), por

separado.

Reproducir 4ª voz (?·i), por

separado.

sonidos que es percibida como una sola entidad. Se desenvuelve en una

secuencia lineal y tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular.

En su sentido más literal, una melodía es una combinación de alturas y ritmo, mientras que en sentido más figurado,

el término en ocasiones se ha ampliado para incluir las sucesiones de otros elementos musicales como el timbre. Se puede considerar que la melodía es el primer plano respecto del acompañamiento de fondo. Pero una línea melódica o una voz no tiene necesariamente que ser una melodía en primer plano.

Descripción

Las melodías suelen estar formadas por una o más frases o motivos musicales y generalmente se repite a lo largo de una canción o pieza musical en diversas formas. Las melodías también pueden ser descritas en función de su movimiento melódico o las alturas o los intervalos entre alturas (sobre todo conjuntos o disjuntos o con restricciones), la gama tonal, la tensión y la relajación, la continuidad y la coherencia, la cadencia y la forma.

La melodía parte de una base conceptualmente horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo, y no vertical, como sería en un acorde donde los sonidos son simultáneos. Sin embargo, dicha sucesión puede contener cierto tipo de cambios y aun ser percibida como una sola entidad. Concretamente, incluye cambios de alturas y duraciones, y en general incluye patrones interactivos de cambio y calidad. La melodía es una sucesión de sonidos, que normalmente sigue un esquema armónico.

Elementos

Dada la cantidad y variedad de elementos y estilos de melodía «muchas explicaciones [de melodía] existentes nos confinan a un modelo de estilo específico y estos son demasiado exclusivos».[1] Paul Narveson afirmó en 1984 que más de tres cuartas partes de los temas melódicos no han sido explorados completamente.[2]

Las melodías existentes en la mayor parte de la música europea escrita antes del siglo XX, y de la música popular en el siglo XX, se caracterizan por «patrones de frecuencia mezclados y fácilmente discernibles», que recurren a «eventos, a menudo periódicos, en todos los niveles de estructuras» y a «recurrencia de duraciones y patrones de duración».[1] [3]

Las melodías en la música clásica del siglo XX han «utilizado una mayor variedad de alturas de lo que había sido la costumbre en cualquier otro periodo histórico de la música occidental». Mientras que la escala diatónica todavía seguía siendo empleada, la escala de doce tonos se pasó a ser «ampliamente utilizada».[1] Los compositores además asignaron un rol estructural a las «dimensiones cualitativas» que previamente habían sido «reservadas casi exclusivamente para la altura y el ritmo». En palabras de Kliewer «los elementos esenciales de cualquier melodía son la duración , la altura, la cualidad (timbre), la textura y la intensidad».[1] Sin embargo, en la práctica la misma melodía puede ser reconocible incluso cuando es interpretada con una gran variedad de timbres y dinámicas. Esto último podría seguir siendo un «elemento de ordenación lineal»[1]

Ejemplos

Los diferentes estilos musicales utilizan la melodía de muy diversas maneras. Por ejemplo:

- En el jazz los músicos utilizan el término lead ("principal") o head ("cabeza") para referirse a la melodía principal, que se utiliza como punto de partida para la improvisación.

- En la música rock, la música melódica y otras formas de música popular y música folclórica tienden a escoger una o dos melodías -estrofa y estribillo- y aferrarse a ellos. Pueden darse muchas variaciones en el fraseo y las letras.

- La música clásica india se basa en gran medida en la melodía y el ritmo, y no tanto en la armonía, ya que esta música no contiene cambios de acordes.

- La música de gamelan balinés utiliza a menudo complicadas variaciones y alteraciones de una sola melodía que se tocan simultáneamente. Este tipo de textura musical se denomina heterofonía.

- En la música clásica europea, los compositores suelen introducir una melodía inicial o tema para crear más tarde variaciones. La música clásica a menudo consta de varias capas melódicas, llamadas polifonía, que se muestra en formas como la fuga, un tipo de contrapunto. A menudo, las melodías se construyen a partir de motivos o fragmentos melódicos cortos, como el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Por su parte, Richard Wagner popularizó el concepto de leitmotif, que es un motivo o melodía que se asocia con una determinada idea, persona o lugar.

- En la mayor parte de la música popular y la música clásica perteneciente al período de la práctica común, la altura y la duración son elementos de importancia primordial en las melodías. Mientras que en la música clásica del siglo XX y XXI la altura y la duración han disminuido en relevancia y el timbre la ha ganado. Los ejemplos incluyen:

- La música concreta;

- La melodía de timbres;

- Ocho estudios y una fantasía de Elliott Carter que contiene un movimiento con una sola nota;

- Otro ejemplo es el tercer movimiento del Cuarteto de cuerda de Ruth Crawford Seeger que data de 1931, (más tarde orquestada como Andante para orquesta de cuerdas) en que la melodía se crea a partir de un conjunto inalterable de alturas a través de "dinámicas disonantes";

- La pieza Aventures de György Ligeti en la que las repeticiones fonéticas originan la forma lineal.

Voz o parte

El concepto de melodía con frecuencia se relaciona con términos como voz o parte. Una voz o parte es la música interpretada por un solo instrumento o voz (o grupo de instrumentos o voces idénticas) dentro de una obra mayor, tales como una melodía.Una particella hace referencia a la copia impresa de la voz o parte de cada instrumento, a diferencia de la partitura, que contiene la música que han de interpretar todos y cada uno de los instrumentos de una agrupación musical. Por ejemplo, en un cuarteto de cuerda habría partes separadas para el primer violín, el segundo violín, la viola y el violonchelo, a pesar de que podría haber varias de cada instrumento, y por tanto, varias copias de cada parte.

Las partes pueden ser "parte externas", cuando se trata de las voces situadas en la parte superior e inferior; o bien "partes internas" cuando son aquellas que están en el medio. La escritura de partes es la composición de las voces teniendo en cuenta la armonía y el contrapunto. La melodía se puede distinguir de la armonía en el hecho de que la melodía puede ser descrita como "notas que se suceden en el tiempo" mientras que la armonía puede ser descrita como "notas que suenan a la vez".

Una parte en la música de gaitas de las Highlands es una sentence. Por lo general, cada una de esas partes consta de cuatro frases musicales que duran uno o dos compases. Varias frases se combinan para producir tanto un párrafo así como una obra o melodía completa.

En un contexto polifónico el término voz se utiliza para designar una sola línea melódica o capa textural (ver Figura 1). El término es genérico y no pretende dar a entender que la línea debe ser necesariamente de carácter vocal, sino que hace alusción a la instrumentación o simplemente al registro.

Ritmo

El ritmo es un flujo de movimientocontrolado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la danza. También puede detectarse en los fenómenos naturales.

Existe ritmo en las infinitas actividades que

gobiernan la existencia de todo ser vivo. Dichas actividades están muy relacionadas con los procesos rítmicos de los fenómenos geofísicos como las mareas oceánicas, el día solar, el mes lunar y los cambios de estaciones.

Ritmo en la música

El ritmo en la música se refiere a la frecuencia derepetición ( es en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes y suaves, largos y breves, altos y bajos) en una composición. El ritmo se define como la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los oyentes en una estructura. Esta sucesión temporal se ordena en nuestra mente, percibiendo de este modo una forma. El ritmo está muy asociado a los estados de ánimo. En la música folclórica caribeña el ritmo es muy rápido, intenso y excitativo, teniendo como fin alcanzar estados de euforia. Así también como la música africana contiene ritmos instintivos y básicos, la música clásica (docta) puede contener ritmos lentos y relajantes.

El ritmo tiene mucho que ver con definir el compás,

el tipo de compás que define al acento y a las figuras musicales que la componen. El ritmo no se escribe con pentagrama, sólo con la figura musical definitoria de la duración del pulso. Si al pentagrama se le agregan notas musicales aparece el sonido. Al sumar los acentos, figuras y un compás definido por el ritmo, surge la melodía. En otras palabras, el ritmo se apoya en los acentos, dando la estructura. La melodía da forma a todo esto.

- Conceptos que abarca el ritmo musical

- Compás: subdivisión del tiempo, usando un numerador (que indica la cantidad de pulsos por compás) y un denominador que indica la fracción correspondiente a la división de una redonda, es decir si es negra 1/4, corchea 1/8, etc.

- El pulso es una constante en la obra, es decir, no cambia para el mismo compás, pero sí si se cambia el mismo.

que es relativo o depende de otros factores. Definiendo la variable como: Una variable de tiempo es una fracción asociada a un compás, que está situado en posiciones contiguas, y su valor puede cambiar durante la ejecución de una obra. El pulso y el tiempo están relacionados entre sí y el uno depende del otro.

Escala musical

En un sentido general, se llama escala musical a lasucesión ordenada consecutivamente de todas las notas de un entorno sonoro particular (sea tonal o no); de manera simple y esquemática —según la notación musical convencional pentagramada—, estos sonidos están dispuestos de forma ascendente (de grave a agudo) aunque complementariamente también de forma descendente, uno a uno en posiciones específicas dentro de la escala, llamadas grados.

Generalidades

La cantidad (grados) y calidad (alturas) delos sonidos seleccionados discriminativamente del total del universo acústico para definir un ámbito sonoro particular determina la existencia de numerosos tipos de escalas musicales; cada uno de los cuales detalla un ordenamiento específico de un conjunto discreto de sonidos, cuyas diferentes alturas están relacionadas entre sí sistemáticamente (según un modelo de afinación), proporcionando una medida de las distancias entre los sonidos (intervalos) que la componen y las relaciones que los definen. Aunque varias escalas pueden tener la misma representación, su afinación e intervalos pueden ser diferentes y por lo tanto, sonar distintas.

La utilidad práctica de la escala musical

es fundamentalmente didáctica, y permite sintetizar la composición particular de un sistema musical, como también exponer de manera simplificada, esquemática y conveniente el material melódico y/o armónico del que está compuesta, en parte o en totalidad, una obra musical sometida a estudio. No debe confundirse el concepto de escala musical (sonidos ordenados por grados) con el de tonalidad (característica tonal de una obra musical centrada en un sonido particular), o el de modo (manera de distribuir los intervalos).

Existen muchas escalas musicales, tantas

como ámbitos sonoros se deseen considerar; surgidas en diferentes épocas y regiones del mundo, según las distintas formas culturales. Su clasificación es variada, generalmente el criterio básico para categorizar cada escala musical esta dado por el número de sus sonidos componentes (escalas pentatónicas, hexatónicas, heptatónicas, etc.), y/o los intervalos existentes entre ellos (escalas diatónicas, cromáticas, mayores, menores, artificiales, etc.).

Escalas diatónicas

El modelo de escala diatónica (del griegoδιατονικός, /diatonikós/, ‘a través de los tonos’) es el más conocido y el más «natural» audioperceptivamente, al menos desde la sensibilidad occidental. Compuestos de 8 sonidos —en conjunto llamados «octava»—, este modelo se evidencia esquemáticamente con el patrón que muestran las teclas blancas del piano saltando las teclas negras, por ejemplo: siguiendo la secuencia do—re—mi~fa—sol—la—si~do.

Bajo el sistema moderno de

temperamento igual, la escala diatónica está compuesta cualitativamente por 2 tipos de intervalos: el tono (T, equivalente a 200 cents) y el semitono (st, equivalente a 100 cents, o sea medio tono); cuantitativamente, la escala completa tiene 5 tonos y 2 semitonos (en total, 1200 cents). La diferente manera de distribuir de estos intervalos (los cinco tonos y los dos semitonos) en los grados sucesivos, lleva el nombre de modo. Hay 7 modos de distribuir tonos y semitonos.

La base acústica que fundamenta la construcción de la escala diatónica natural está determinada por los sucesivos armónicos que se desprenden de un sonido tomado como fundamental cuya función en esa escala es la de tónica (I grado). Así, a partir de ese sonido fundante, se van determinando progresivamente cada uno de los grados principales de la escala, generados siguiendo la secuencia: I-I-V-I-III-V-VIIm-I-II-III...).

Particularmente, para la música tonal clásica, los sonidos que componen una escala musical completa diatónica natural en modo mayor son 8, los cuales están distribuidos en 7 grados consecutivos nominados según números romanos del I al VII. Estos 8 sonidos están definidos por su relación acústica, perceptual y funcional con un único sonido fundamental, llamado tónica (I o primer grado), sobre el que se construye toda la escala y le da su nombre. Ejemplificando, si la tónica se corresponde con el sonido fundamental do, la escala se llamará escala de do (sin considerar su modo) y la sucesión de sonidos en forma ascendente será: do-re-mi-fa-sol-la-si-do.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |

| do | re | mi | fa | sol | la | si | do |

Clases de escalas diatónicas

Escalas diatónicas naturales (modales)

- según la especie de octava griega dórica (τατετα)la

- sol la si do | (do) re mi fa | sol (= hiperlidia)

- G A B C | (C) D E F | G (= hiperlidia).

- sol la si do | (do) re mi fa | sol (= hiperlidia)

- especie T T st T T T st

- do re mi fa sol la si do [moderna sin alteraciones]

- C D E F G A B C [moderna sin alteraciones]

- do re mi fa | sol la si do [según la especie de octava griega lidia

(τητητη)]

- C D E F | G A B C [según la especie de octava griega lidia (τητητη)]

- do re mi fa sol la si do [moderna sin alteraciones]

- especie T T T st T T st

- fa sol la si do re mi fa [moderna sin alteraciones]

- F G A B C D E F [moderna sin alteraciones]

- fa | sol la si | (do) re mi fa [según la especie de octava griega

hipolidia (τητατη)],

- F | G A B C | (C) D E F [según la especie de octava griega hipolidia (τητατη)],

- fa sol la si do | (do) re mi fa [según el modo lidio eclesiástico

medieval, V auténtico]

- F G A B C | (C) D E F [según el modo lidio eclesiástico medieval, V auténtico]

- fa sol la si do re mi fa [moderna sin alteraciones]

- Escala mayor artificial

- Escala menor bachiana

- Escala menor melódica

- Otras escalas variantes

Escalas en los modos mayor y menor

Las escalas más comunes en Occidente suelen ser dos modos: el modo mayor y el modo menor.Escala en modo menor

En la escala en modo menor, los tonos están entre los grados- I y II

- III y IV

- IV y V

- VI y VII

- VII y VIII

- II y III

- V y VI

La escala menor armónica, es igual a la escala menor natural, salvo que debemos elevar un semitono el VII grado. La escala menor melódica, es igual a la escala menor natural, salvo que debemos elevar un semitono VI y VII grados ascendiendo, y descendiendo como la escala menor natural. La escala menor dórica, es igual a la escala menor natural, salvo que debemos elevar un semitono el VI grado.

Instrumento musical

Historia

El cuerpo humano, generando sonidos por medio de las vías aéreas superiores vocales y percusivos, fue, probablemente, el primer instrumento. Sachs[1] y otros han especulado sobre la capacidad del Homo habilis de agregar sonidos de modo idiofónico a impulsos de expresión emocional motriz como la danza, empleando diversos medios como piedras, troncos huecos, brazaletes, conchas y dientes de animales.Existen muchas divisiones alternativas

y subdivisiones de instrumentos. Generalmente, al estudiar los instrumentos musicales es frecuente encontrarse con la clásica división de los instrumentos en cuatro familias: viento, cuerda, percusión y los instrumentos eléctricos (que se crearon hace poco). Sin embargo, debido a que esta clasificación está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, adolece de ciertas restricciones y defectos. Debido a ello, algunos musicólogos sencillamente amplían esta clasificación añadiendo hasta tres categorías adicionales: voz, teclados y electrónicos. Sin embargo, en 1914 los músicos Curt Sachs y Erich Hornbostel idearon un nuevo método de clasificación que, atendiendo a las propiedades físicas de cada instrumento, pretendía ser capaz de englobar a todos los existentes. Una tercera clasificación, muy seguida en el este de Asia, clasifica los instrumentos atendiendo a sus materiales de construcción: metal, madera, barro, cuero, entre otros.

Pero si se busca una clasificación

más sencilla, se puede escoger por viento, cuerda y percusión.

- Cuerda: guitarra, arpa, violín, piano, etc.

- Percusión: timbal, tambor, platillos, etc.

- Instrumentos eléctricos: batería electrica, bajo eléctrico,GUITARRA electrica

Orquesta

Esta definición se remonta a alrededordel siglo V a. C., cuando las representaciones se efectuaban en teatros al aire libre. Frente del área principal de actuación había un espacio para los cantantes, bailarines e instrumentos. Este espacio era llamado orquesta. Hoy en día, el término se refiere a un conjunto de instrumentos musicales y de los músicos que los tocan o ejecutan.

Tipos de orquesta

Durante este siglo, la orquesta de cámara experimentó un creciente impulso renovada. Hay diferentes tipos de orquestas.- Orquesta sinfónica

- Orquesta de cámara

- Orquesta joven: Es aquella en la que los integrantes son estudiantes de la carrera de música en el Conservatorio o en academias privadas. Suele haber una en cada capital de provincia importante o en las regiones. En muchas ocasiones, estas orquestas sirven, para sus miembros, de antesala a una orquesta sinfónica profesional.

- Orquesta que utiliza una familia de instrumentos: orquesta de cuerdas, orquesta de vientos, orquesta de metales, orquesta de percusión.

- Orquesta que utiliza varias familias de instrumentos: orquesta de viento y percusión (o banda de música), orquesta de viento, percusión y algunos instrumentos de cuerda (o banda sinfónica).